requestId:68b8d51c8d5f26.54409237.

●“新麥客”接棒“老麥客” ●“新方法”調換“老黃歷” ●“老把式”變身“小先生”

生孩子方法全部變了!瞧,夏收這些新穎事

光亮日報采訪組

過了芒種,布谷鳥便一陣緊似一陣地叫了起來。

這鳥,似乎有一種魔力,由南往北地飛啊叫啊,于是,天,一天比一天熱起來;空氣,也一天比一天燥起來。田里的麥子,像是獲得了指令,由南到北,黃了臉。呀!麥熟了……

“三夏”時節,年夜型結合收割機在河南西華縣的麥田里功課。新華社記者 郝源攝

河南洛陽市偃師區將濕度較年夜的小麥送至烘干舉措措施烘干。材料圖片

一陣又一陣熱辣辣的風吹過,陜西西安少陵原便披上了黃色的綢緞。

雄闊的秦嶺綿延升沉,那隨風升沉的綢緞便也添了幾分雄闊,年夜年夜咧咧地飄過去蕩曩昔,誇耀著麥子成熟時那黃燦燦輕飄飄的自豪。

一臺臺收割機似乎偏要與這雄闊較勁兒,一頭攮進麥田,“唰唰唰”往前推動,轉眼,這綢緞上便留下了一道道淺褐色的經線。

天已正午,長安區引鎮胡家寨村的胡敏剛將收割機停在地頭,拿起身邊的水壺“咕咚咕咚”就是幾年夜口。從早上到此刻,他一口吻割了500畝!

“老胡,快歇會吧,一到麥收,你就跟打了雞血一樣!”一旁的村平易近召喚他。

老胡擺擺手,笑得殘暴:“誰讓咱是‘麥客’!”

胡敏剛的祖祖輩輩,都是“麥客”。

不外,他的父輩、祖輩們,可沒有他這么瀟灑。小時辰,父親講給他的“麥客”們的舊事,他至今記得真真的:“背斗麻鞋毛褡褳,槐木肘肘刃片片。麥客子走州過縣,掌柜的饃饃加面。”麥熟時節,一把鐮刀、一頂涼帽、一袋干糧加上一身力量,“走咧!”走村串戶,替身收割麥子咧。

那是什么日子?面朝包養麥田背朝天,一顆汗珠摔八瓣。累,卻是大事。要害你還得有技巧:無論貓腰“跑鐮”,仍是蹲身“圍鐮”,都要割得麥茬平整,捆得爽利干凈。

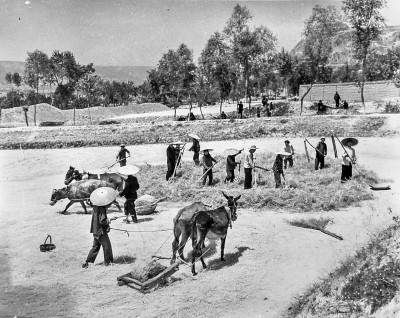

1959年,甘肅省張掖市梁家墩國民公社小麥成熟,開鐮收割。甘肅日報攝影部供圖

從東向西,由南往北,一群追著金色麥浪的“麥客”,像留鳥一樣推著“浪頭”往前走,往前走。

“苦炸咧!苦炸咧!”每當說起往昔,父親切齒痛恨,“娃,咋也不克不及再當‘麥客’!”

可胡敏剛沒聽,自發自愿干上了父親的老行當。2004年,他和村里的小伙伴,合伙買了一臺結合收割機。20多年里,收割機換了好幾代。

“這是最新款的智能收割機,有斗極導航定位咧,割得又快又準!”胡敏剛拍了拍面前這2米多高的“新伙計”。

收割機進級了,胡敏剛也進級了——方才評包養網心得上了“新型個人工作農人”!

“有了職稱,中級咧,攢勁得很!此刻,找我收麥的人排著長隊!”

1959年,甘肅省涇川縣城關公社水泉寺年夜隊的社員們在碾麥。甘肅日報攝影部供圖

二

小馬睡得正噴鼻,就被老馬催著出門。

“爹,您咋恁張皇哩,安心,誤不了事,誤不了事!”小馬固然嘴里嘟嘟囔囔,仍是隨著老馬出了門。天上的星星還眨著眼呢。

“這收穫,好得很!一粒也不克不及糟踐!”一路上,老馬不斷地念叨。本年,他們承包了8000多畝麥田。

老馬年夜名馬有永,兒子叫馬文昌。父子倆是河南新鄉縣七里營鎮人。說起七里營,名望年夜得很!1958年,毛主席到這里觀察,在田間地頭說了這么一句話:“收得手里才算數!”

“毛主席他白叟家的話,對得很!常言道‘收割怕火,收后怕雨’,割完的麥子,假如來不及曬,一場雨就抓瞎了。年青時在生孩子隊掙工分,隊長總拿毛主席這話催工!”怕小破綻步慢,老馬又說起了“老黃歷”。

“‘九成熟十成收,十成熟一成丟’嘛,俺懂。”老馬的這些“老黃歷”,小馬耳朵都聽出了繭。

也難怪,老馬年青的時辰,小麥脫粒,哪有什么機械!一捆捆割回來的麥子堆滿麥場,由牲畜拉著石磙碾壓,人跟在后面,一邊拿著桑杈翻麥稈,一邊拿著撮箕避免牲畜拉糞。再后來,牲畜換成了拖沓機,不消煩惱牲畜拉糞了,但麥粒卻會被車輪壓壞良多。

脫粒終了還不算,進倉前得曬干曬透。黌舍的操場上、年夜馬路上都攤滿了麥子。

曬麥子最怕下雨。偏偏這時辰雨水最多,“六月的天,孩兒的臉”,方才仍是年夜日頭,“嘩”地就來一場急雨。泡過的麥子,做飼料都沒人要。

見父親還在絮聒,小馬扮了個鬼臉:“我說爹呀,您要轉變不雅念嘍,這都啥時辰了,還抱著‘老黃歷’!”

說著說著,父子倆到了糧倉前。這兩天收割的麥子,堆成了一座座小山。

群“山包養網排名”之間,豎著兩座塔——這是本年4月,在小馬“攛掇”下,花80萬買的食糧烘干塔。

“能中嗎?”老馬了解一下狀況塔,再了解一下狀況小馬,半信半疑。

小馬也不言語,自顧自走到烘干塔前,對著操縱面板,“滴滴滴”就是一陣猛摁,只聽“霹雷”一聲響,麥子“刺溜”順著傳送帶搶先恐后往塔里鉆。

“乖乖呀,摁幾下就能烘干?”老馬張年夜了嘴巴。

“設置好溫度、濕度、時長,小麥可以主動烘干,主動裝倉。一天能處置一百多噸哩!”小馬語氣里透著自得。

1971年,河南新鄉縣七里營鎮龍泉村喜獲豐產。新鄉縣委宣揚部供圖

三

看著剛收割完的最后一塊麥田,山東齊河縣焦廟鎮種糧年夜戶李開國又在思謀著下一個步驟棋:“本年‘噸半糧’,穩了!”

論種地,李開國是地隧道道的“老把式”,前前后后種了30多年地。剛種地那會,“噸半糧”想也不敢想。那時辰,山東食糧畝產最高的是淄博的桓臺縣。夏秋兩季,畝產加起來跨越了1000公斤。這可是地理數字呀!

桓臺“噸糧田”這件事,還上了報紙!

一時光,往桓臺取經的人川流不息。當然,落不了愛揣摩事的李開國。蹲在地頭,他迷惑不解:“同是一個天,同是一個地,為啥人家這麥子,咋看咋精力?”

回抵家,揣摩來揣摩往,總算弄清楚了:人家靠的是科技。

于是,“老把式”當起了“小先生”:中國農業年夜學有個科技小院扎在齊河,他有事沒事就往院里跑,纏著人家東問問西問問。

這一問,不打緊,“噸糧田”?他早跨越了!

“老把式”哪能知足這些,這不,麥子剛收完,他就斟酌著種年夜秋了,纏著中國農業年夜學的研討生陳玥君,讓人家幫著謀劃“噸半糧”。

他信念滿懷:“有了玉米密植新方法,配下水肥新技巧,‘噸半糧’?嗨嗨,沒跑!”

(采訪構成員:光亮日報記者陳海波、馬姍姍、張哲浩、李潔、王勝昔、馮帆、宋喜群、尚杰)

■短 評

為這種轉變叫好!

一提農業生孩子方法,人們年夜多想到了“苦”“累”“忙”。

簡直,就拿麥收來說,千百年來,農人從生孩子實行中總結出了如許的諺語:“麥收有五忙,割拉碾曬躲”“收麥打場,繡女下床”……這些諺語,哪一條不透著農夫的辛苦和勤苦!

而今呢?我們欣喜地看到,辛苦和勤苦正被悠然和自在替換。

何故這般?

緣于農業生孩子方法轉變了!機械化、主動化、信息化、數字化、智能化,正把農人從沉重的膂力休息中束縛出來。

而農業生孩子方法的轉變,實在,恰是國度實力晉陞、社會周全提高的活潑注腳!

我們為這種轉變叫好!衷心盼望這種轉變,快些,快些,再快些!年夜些,年夜些,再年夜些!

(作者:謝 文)

TC:sugarpopular900

發佈留言